За что «Москвич» славился скоростью, но проигрывал в гонках?

Послевоенный период стал временем активного развития автомобильного спорта в СССР. В этом движении участвовал и МЗМА, производящий машины «Москвич».

«Москвич» гоночного класса

В 1955 году конструкторы МЗМА Игорь Гладилин и Игорь Окунев разработали гоночный автомобиль «Москвич-Г-1». Автомобиль отличался открытыми колесами, пространственной рамой и алюминиевыми кузовными панелями. В отличие от большинства аналогов, силовой агрегат у «Москвича» располагался сзади.

Москвич-Г-1

Вместо установки элементов из железа предпочли использовать подвеску и тормозную систему от стандартной модели. Москвича-401Доработки все же были необходимы: впервые в советской автопромышленности применили схему раздельного привода тормозов.

Сначала на «Москвич-Г-1» установили литровый мотор с четырьмя карбюраторами, выдающий 70 л. с., но затем его модернизировали, достигнув мощности в 75 л. с. Во время испытаний «Москвич» показывал хорошие результаты, разгоняясь до 200 км/ч.

Москвич-Г-1

Пройдя год с момента выпуска, на заводе приняли решение модернизировать автомобиль, начав с замены кузова. «Москвич-Г-1» теперь имел прикрытые колеса. Через два года внешний вид машины был возвращён к первоначальному виду.

Вторая модель

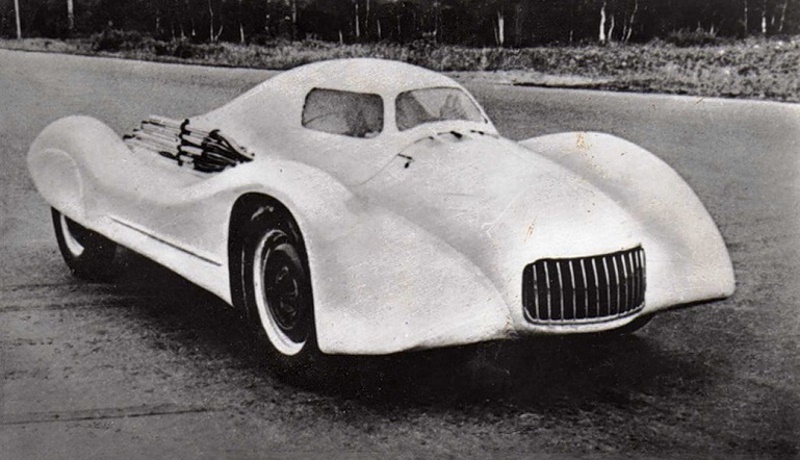

Через год после выпуска «Москвича Г-1» на МЗМА представили обновлённую модель — «Москвич-Г-2». В разработке участвовали те же авторы — Гладилин и Окунев. Новая гоночная машина отличалась от предшественницы только обтекаемым кузовом с закрытыми колесами, конструкция осталась прежней: задний 75-сильный мотор, независимая подвеска спереди, зависимая подвеска сзади на рессорах.

Москвич-Г-2

Благодаря улучшенной аэродинамике кузова и сниженной массе (585 кг против 650 кг) максимально возможная скорость «Москвича-Г-2» достигла 223 км/ч.

С появлением нового кузова у «Москвича-Г-1» различия между моделями исчезли полностью. В результате, с 1956 по 1959 годы автомобиль «Москвич-Г-2» выпускался в двух экземплярах.

Печальная судьба

«Москвич-Г-2» сразу же стал претендовать на существующие скоростные рекорды. Гонщик Юрий Чвиров добился особых успехов в этом направлении, установив три всесоюзных рекорда скорости на длинных дистанциях. В заезде с места на один километр ему удалось разогнать автомобиль до 192 км/ч.

Через три года «Москвич-Г-2» получил новый двигатель «407Г», разработанный на базе серийного двигателя М-407. Одновременно этот силовой агрегат оснастили и «Москвич-Г-1». Гоночный мотор отличался четырьмя выпускными трубами без глушителей, двумя парами мотоциклетных карбюраторов «Ленкарз-К-28», степенью сжатия 8,4. Двигатель объемом 1,4 литра выдавал 70 лошадиных сил и позволял разогнать автомобиль до 191 км/ч. Несмотря на снижение скорости, возможности гоночного «Москвича» оставались впечатляющими.

Москвич-Г-2

Несмотря на регулярные выступления на соревнованиях, Москвич так и не добился успеха в чемпионских гонках «Москвичу-Г-2».

Два автомобиля марки «Москвич» имели множество недостатков, что повлияло на отсутствие значимых спортивных побед. Модели «Г-1» и «Г-2», хотя и были быстрее соперников на прямой, уступали им в маневренности и управляемости при поворотах.

Ещё один значимый фактор — недостаточная прочность самого строения.

Москвич-Г-1

Попытки модернизации привели к тому, что в 1962 году гонщик Евгений Веретов на «Москвиче-Г-1» занял второе место в чемпионате СССР. Модель «Москвич-Г-2», судя по всему, с 1960 года не участвовала в соревнованиях. Ее модернизировать не удалось, и в 1963 году просто списали. Вскоре на пенсию отправили и «Москвич-Г-1».

История интересных и самобытных москвичей, которые так и не смогли проявить себя, подошла к грустному концу.